|

|

|||||

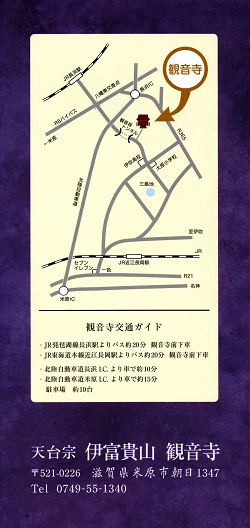

| 観音寺山を愛する会事務局:〒521-0226 滋賀県米原市朝日156-6 TEL(0749)55-1053 観音寺所在地:〒521-0226 滋賀県米原市朝日1342 TEL(0749)55-1340 |

|

|

|||||

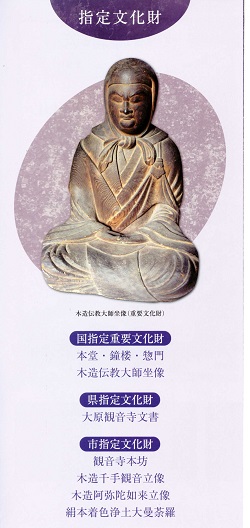

| 観音寺に現存している文化財 | |||||

| ※画像をクリックすると別画面で表示します。 | |||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 秀吉の出世観音 | |||||

| 秀吉が横山城主であったこともあって観音寺とのゆかりが色々と伝えられています。 | |||||

| 長浜城主 羽柴筑前守秀吉の頃には度々観音寺へ参詣したそうです。天下を取るとの大望を観音菩薩に祈願し、また観音様を守り神 | |||||

| 本尊として頂いたといいます。 後日天下を取るとそのお礼に観音画像を納めました。その軸には、 | |||||

| ただのため大師のかげはありがたし | |||||

| 今はわがみも天下とりなり | |||||

| ひでよし奉る | |||||

| と賛があります。掛け軸は寺の宝として保存されています。 | |||||

| 芭蕉の句碑 | |||||

| 観音寺の惣門を入ってすぐ右手に伊吹山を造形したと思われるほどよく似た自然の石に句を刻んである石があります。 | |||||

| 芭蕉が全国を遊歴して、伊吹山の雄大な自然の美しさに感銘して美濃(岐阜)で詠んだとも、また近江(滋賀)で詠んだとも伝えられて | |||||

| います。 | |||||

| 花にもよらず 雪にもよらず 唯これ孤山の徳あり | |||||

| 其のままに 月もたもまじ 伊吹山 | |||||

| はせを翁 | |||||

| 籾を取り入れた阿弥陀様 | |||||

| 観音寺には23坊あり、坊の僧も百姓をしていました。昔は籾の乾燥はムシロを広げて天日に干したものです。 | |||||

| 11月頃のある日、籾を天日に干していたが北時雨で一転、俄かに掻き曇り雨が降ってきたので取り急ぎ坊に帰ってみると、干してあった | |||||

| 籾が片付けてありました。 | |||||

| 夜になって勤行に内仏に参ると、阿弥陀如来様が汗を流して全身に籾をつけておられました。如来様が代わりに籾を取り入れて下さっ | |||||

| たのです。その後「籾取り入れの阿弥陀如来様」と名付けられたと伝えられています。 | |||||

| 現在ではその坊はありませんが、阿弥陀如来様(木造)は観音寺に現存しています。汗を流された跡が首のまわりに何本もあります。 | |||||

| 水を飲みに出た竜 | |||||

| 本堂の台門紅梁は左甚五郎が刻んだと伝えられている竜の彫刻です。 | |||||

| 夜になると竜が居なくなるという噂が広がって皆が不思議に思いました。そこである夜こっそり潜んでいると、果たして門前の蓮池に出 | |||||

| 掛けて水を飲み始めました。これは大変だというので竜の目玉に五寸釘を打ち込み目が見えないようにしてしまいました。 | |||||

| それからは竜は水を飲みに出掛けないようになりました。「紅梁の竜」というのは大変珍しいものだそうです。 | |||||

| その竜の目には今でも釘の痕がくっきりと残っています。 | |||||

| ページのトップに戻る | |||||