�g�b�v�y�[�W�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�b�g�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̃A���o��

|

|

|

☞�����R�R����ꏄ��E��Q�S�ԁE�Q�T�ԁE�ԎR�@�Q�q☜ ���̓o�X���g���āi�c�A�[�j�����R�R����ꏄ������Ă��܂��B�Q�O�P�W�N�̂U���P�V���ɑ�P�ԗ��E�ݓn�����Q�q�����̂��@�ɁA�Ȍ㏇���ɏ����Ă��܂����B�Ƃ��낪�Q�O�Q�O�N�̂R���Ɂg�N���[�Y�D�_�C�������h�E�v�����Z�X���h�ŁA�R���i�E�B���X�Ɋ������Ă���l������������A���{�͑卬���Ɋׂ�܂����B�̂Ƀc�A�[��Â����͂��ׂĒ��~�ƂȂ�A�吨�ł̈��H��O�o�����������L�l�ł����B�ŋ߂���Ɨ������������߂��A�c�A�[���ĊJ����F�Ƃ����R�ɉ�����o����l�ɂȂ�܂����B�����R�R����ꏄ��͑S�̂̂R���̂Q�܂ŏ����Ă���̂ŁA�����c��̗珊�����鎖�ɂ��܂����B����͕��Ɍ���ˎs�ɂ����Q�S�ԎD���E���R���ƁA���Ɍ������s�ɂ����Q�T�ԎD���E�d�B�������Q�q�̗l�q��Ԃ��Ă݂����Ǝv���܂��B

�Q�O�Q�T�N�S���P�Q���i�y�j�A�փo�X�Z���^�[���W�F�P�T���ɏo�������o�X�͂P�O�F�O�T���ɑ�Q�S�ԎD���E���R���ɓ������܂����@�B�{���̎Q���҂͂R�W���Ńo�X�͖��ȏ�Ԃł����B�ԓ��œY�������Ɍ���|�����Ȃǂ�a���A�������͎�Ԃ�ŎQ�q���܂��B���͂P���ɂ��T�O�O�~�ł����B�P�͂R�R����ꂪ����}�b�v�}�ŁA�����R�R���̑������͖�P�O�O�O�q�ɋy�сA�a�̎R�A���A���ɁA���s�A�ޗǁA����A�ƂQ�{�T���ɂ܂������Ă��܂��B�Q�͒��R���Q���ŁA�Q���̏�͍�}�d�Ԃ����蒆�R�ω��w������܂��B�o�X���ԏ����炱���܂Ŗ�Q���A���̌ケ�̒n�����i��P�O�O���j��ʂ�A�X�ɂQ���������R�̒��R���ɓ������܂��B�S�͖�O�ɂ��鋫���̈ē��ŁA�T�͂�����킩��₷���������̂ł��i�`�}�j�B���������ƒ��R���������ɑ傫�Ȃ����ł���̂��A��ڗđR�ł��B�U�͎R��Őm�������͂�ł����ɂ́A�����Ɗ肢���������ꂽ�����ȕ�[�g��炶�h�������|�����Ă��܂��B���̂̐�������͒����ꂵ�����������̂ŁA�����̑����������ɍŌ�܂őς��������Ƃ��o���܂��悤�ɂƋF������߂ĕ�[�������̂ł��B�܂����̓r���ł�炶�����茸�炵�����A��̐l����[������炶���ؗp���A���̎D���ɐV������炶��[�߂Ă����K�킵������܂����B�������������������̐S�́A�ŋ��ōł���ɂ����z�{�̐��_�ɒʂ�����̂ł����B�ƁA������������Ă��܂����B�Ȃ��R��͂P�U�S�U�N�ɓ���ƌ��ɂ��Č����ꂽ�����ł��B

�P,�Q�͐m�����ŁA���ɂ͑��炶����[����Ă��܂��B�R�͎R��̗����ŁA���͍����i�ʐ^�S�j�ʼnE�͎��q�i�ʐ^�T�j�����u����Ă��܂��B���R���̎R���͎��_�R�ŁA�@�h�͐^���@���R���h�A�{���͏\��ʊϐ�����F�ł��B���Y�̎��Ƃ��Ė������A���Y���F��l�X���S�����畠�т����炢�ɖK��Ă��܂��B�L�b�G�g�����R�ɋF�肵�G�������������Ƃ��āA���ӂ̈ӂ����߂Ė{�����Č��i�P�U�O�R�N�j�����Ɠ`����Ă��܂��B�{���ւƑ������ɂ͂��̎����c�c�W�����J�ɂȂ��Ă��܂����i�ʐ^�U�j�B�܂��Q���̓r���ɂ͂T�̓������@������A����炷�ׂĂ�����Ă���ƂP���Ԃ̔q�ώ��Ԃł͑���܂���B����łǂ�Ȏ��@������̂��ƁH�A�����猚�������邾���ɗ��߂܂����B�V�͘@���Q�������ǂ����萅�ɂł��B

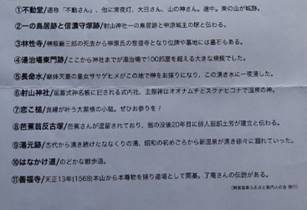

�ŏ��̐Βi�i�ʐ^�P�j��o��ƉE�ɔ[�o���A���ɏ��O�������Ă��܂��i�}�`�Q�Ɓj�B�Q�͍����ɂ�����V�_���ŁA���V�_�ƌߔN�̎�{���ł��鐨����F�����u����Ă��܂��B���_�̈�l�ł�����V�_���J���������͒������A���͏��߂Č��܂����B�ʐ^�R�͂��̎��V�_���ŁA�S�͐�����F���ł��B�T�͎��V�_���̔w��ɂ��钆�R���Õ��ŁA�g�̟C�i����Ɓj�h�Ƃ������Ă��܂��B�Õ��͒����V�c�̍@�E�咆�P���̕�ŁA���ɂ͓ޗǎ���E���J���̓�����l�����y��腖��剤���灃�ω��M���L�߂�悤�Ɂ��Ƃ����Č����������A��������߂��Ί�������܂��B���̌��������ɁA�ԎR�@�c���������猩���o�������R�R�����ċ����ꂽ�ƌ����B�U�͑单���ŁA�卑�l�Ɨ��e�Ɏq�N�̎�{���ł�����ω���F���J���Ă��܂��B�单�l�̏Ί炪���Ƃ����X�����I�B

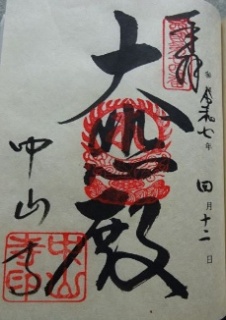

�P��腖��i����܁j���ŁA������腖��剤�i�ٔ����j�A�E���i���i���݂傤�E�����j�A�����i�^�i���낭�E���L�j�������ł��i�ʐ^�Q�j�B腖��剤�͖��y�̍ٔ����܂��͒n���E�E��S�E�̉��Ƃ������A�\���M��n���M�Ƃ��Ė��O�̊ԂɐZ�����Ă����܂����B腖��剤�̑O�ɂ��鋾�ɂ́A�ق�����l�̐��O�̍s�����S�Ďʂ��o�����ƌ����B�R�͍ق����Ă���l�q���Č��������̂ł��B腖������Q�q��A�Q�ڂ̐Βi�i�ʐ^�S�j��o��{���i�݂܂����B�E�̃G�X�J���[�^�[�͍�_�W�H��k�Ќ�ɐݒu���ꂽ���̂ŁA���Y�F��̔D�w�₨�{�Q��̎q������������e�Ȃǂ̂��߂̂��̂������ł��B�{���͖{���ւ��Q�肷��O�ɁA�ܕS�������Ɋ�肽�������̂ł����A�����Ƃ��Ă��܂��c�O�łȂ�܂���ł����B�T�͗��̐������[�\�N���ĂŁA��̎P�͗��̗��ȁH�B

�P�͖{���ł����A�����B�����ʐ^�̓s���{�P�������̂Ńl�b�g���q���܂����B�Q�͊O�w�ŁA�R�͔镧�̖{���E�\��ʊω������ł��B�����P�W���ɊJ������邻���ł��B���E�̘e�����\��ʊω��Ƃ����������R���`���ŁA�R�날�킹�ĂR�R�ʂƂȂ�ω���F�̂R�R�̕ω��g��\���Ă��邻���ł���B�Ȃ��{���̎ʐ^�̓l�b�g���q���܂����B�S�͌��j�Ŗ{���̏\��ʊω��l�̍���ƌ���Ă��܂��B�܌؋n�ƌ��j�ɐG��A���������ω��l�̎��߂��������悤�Ɏv���܂����B�T�͖{���ƌq�����Ă�����j�ł��B�{���́g�~���t�i���������j�h�Ƃ��������t�����Ă��܂����B

�P�͖{���̉��ɂ���J�R���ŁA���R�����J�R�����������q���J���������ł��B�Q�ܑ͌喾�����J���Ă���얀���ł��B�ܑ喾���Ƃ́A�����̒��ł����ɖ����̒��S�ƌ����Ă���T�l�̖����̂��ƂŁA���͂ȗ͂Ƃ����v������ƌ����Ă��܂��B�~�O�������A�R䶗������A��Г������A��Г������A�����鍳�����̂T�l�ł��B�R�͂��̎ʐ^�ł����A����̓l�b�g����q�������̂ł��B�S�͐^���@�̏@�c�E�O�@���t�����J�肵�Ă��鑾�t���ł��i�}�`�Q�Ɓj�B�얀������X�ɐΒi��o������ɂ���܂����B�T�͓������ʂ������̂ŁA�����R�R�����̍������u���������݂̍s��ƂȂ��Ă��邻���ł��B���Ԃ��Ȃ��̂ŁA���t����q��Ŏ��Ɉړ����܂����B

���t���̉��Ɍ����Ă���̂͐�ῂ����d���ŁA��������삷��g���h��\�������̂������ł��B�����Q�X�N�ɍČ����ꂽ�ۂɁA���̂悤�Ȑ��F�ɂȂ����Ƃ��B�܂����̒n���ɂ͕��ɗ����A�����ē��̓����ɂ͔@���̋����E�T�����J���Ă��܂��B�Q�͑���@�������J�肷���F�̑��i��蓃�j�ŁA���ʉi�㋟�{�̂��ʔv���u���ł��B�R�͎q�����n���Ŏq���҂��]�ދF��҂���z���[���邨���ŁA���t�����班����������ɂ���܂����B�S�͎����������Ǝv���Ȃ���ʂ�߂��Ă��܂����ܕS�������ł��B�̂ɂS�`�U�̎ʐ^���ׂĂ̓l�b�g����q�������̂ł��B�����X�N�̌����ŁA�J�n�P�S�O�O�N�L�O���Ƃ̂ЂƂƂ��ĐV�z���ꂽ�����ł��B���ۂɂ͂V�O�O�̈ȏ�̗����l�����u����Ă��܂��B�܂��V��ɂ͋����E�T���Ǝ߉ޔ@���̎펚��䶗����`����A���ɂ͘@�̓����~����Ă�����킩���w�ȕ��͋C�����邨���������ł��B���ۂɂ��̖ڂŌ����������Ȃ��`�B

�P�͒n����F�˂ŁA���̉@�i�{�������Q�j���A�����ɂ��ĂT�O���̓����j�֍s���r���ɂ���܂����B�F��Ȏ�ނ̂悾��|����t�������n���l���ƂĂ����炵���āA�v�킸�V���b�^�[���Ă��܂��܂����B�Q�͐����R�R���n�݂P�R�O�O�N���L�O�������ʈ�ł��B�Â�����q�������Y�F��̗��Ƃ��Ēm���铖���Ȃ�ł͂̃C���X�g�ŁA�R�͑�ߓa�Ə����ꂽ����ł��B�S�͕�ˎs�̉ԁg���݂�h�ƁA���y�̒��E��˂�\�����邽�߂Ɋy��̃x�������ӂɎU��߂��f�U�C���ƂȂ��Ă���}���z�[���̊W�ł��B�T�͒��H��ۂ����A�g�₵�늛��̋��E������҂��h�ŁA�U�͂��̑O�̌����ɍ炢�Ă������ł��B���J�̍����f�G�ł����B���̌�A��Q�T�ԎD���E�d�B�������Ɍ������܂��������͎���ŁB�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L�E�ߘa�V�N�V���Q�W�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�b�v�y�[�W�� |