|

「その1」では自作の窯での竹炭作りでしたが「その2」ではH14年末、

島本高校(元勤務校)に炭焼窯が「府立高等学校魅力ある学校作りの推進に関する事業」により設置

されました。早速窯の乾燥を兼ねて試し焼きを実施しました。なかなかこの窯は優れもので

、試運転にしては歩留まりがよく成功しました。(ほぼ7割の並の竹炭と竹酢ができるただし,良質 の炭は少ない)

まだまだ未解決の部分も多々ありますが、これから経験を重ねて良質の炭を焼きたい と思い ます。

この窯の型では、特に「いぶし」と「ねらし」について今後の課題が残っているようです。 |

|

|

|

| 窯の設置状況・右手前が燃焼室 |

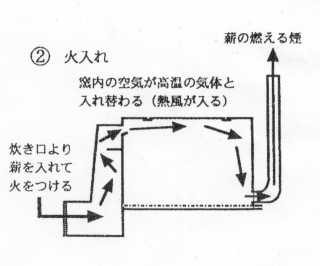

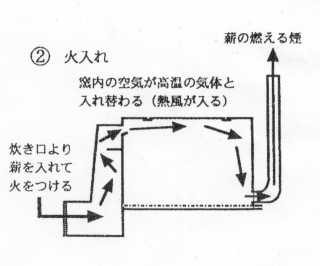

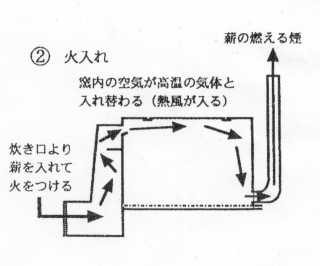

窯の断面図 |

窯の前(燃焼室)側からみた |

2.竹材の準備から竹炭の出来るまで

①.竹材を89cm、44.5cm長さにカットし4つ割にし節を落とす(窯の内径の長さ90cm)

②.横に綺麗にそろえながら窯いっぱいに重ね詰める(隙間ができないように)

③.竹投入口を閉めその上に灰をかけ、その上から土をかけ突き固める。

④.2ないし3時間「ねらし」をかけ、竹の水分を均一にする。

(竹材の中に火が入らないよう気をつける)

⑤.燃焼さす

(当分のあいだ煙は水分を含んだ白い色7,8時間後くらいから―終了近くになると青白くなりー、

薄く透明になる)

⑥.始めはどんどん燃やし徐々に空気口を閉める

(炭化が止まらない程度にまた煙の温度が80度から120度範囲になるよう)

⑦.煙の温度が200度以上に上昇し、煙の色が青白くから透明に変わつた時、空気取り入れを全開にし 「むらし」をかける。

⑧.煙突、タールだし口を閉め、たきぐちを土で封鎖固める。

⑨.2、3日後窯が冷えてから取り出す

⑩.竹酢は煙温度が75度から100度くらいが、よく取れるようだ。あまり温度を高くすると、

有害な タールができる。

|

|

|

| 左前窯・右上煙突の先から煙り |

約17kgの竹炭 |

竹酢 |

3.燃焼結果

|

|

第1回 |

第2回 |

第3回 |

第4回(失敗) |

第5回 |

|

年月日 |

‘02.12.11(水) |

‘02.12.18 |

‘03.1.24(金) |

‘03.2.14(金) |

|

|

竹材量 |

6ヶ月もの?kg |

伐採直後84kg |

6ヶ月もの75kg |

6ヶ月もの70kg |

|

|

燃焼時間 |

3h35m |

7h25m |

ねらし3h+7.5h |

ねらし3h+7.0h |

|

|

ねらし |

× |

× |

3h |

3h |

|

|

むらし |

× |

× |

不充分 |

○ |

|

|

煙温度 |

? |

60度~300度以上 |

60度~120度 |

60度~200度 |

|

|

竹炭 |

16.9kg |

17.4kg |

18.2kg |

11.3kg |

|

|

竹酢 |

約3L |

約3L |

|

約1L |

|

|

消火状態 |

青煙から透明 |

白煙の終わり |

白煙の終わり |

たきぐちを小さく絞る

煙青白から無色になる |

|

|

|

最後までどんどん燃やす |

最後までどんどん燃やすが近所迷惑になりそうで煙が透明になる前に火を止める。でも炭化は十分できていた。 |

常に焚き口を小さく絞る。ねらしをしたのに燃焼時間が長くなった。むらし温度が不足(300度以上必要) |

ねらしの時窯の中まで火が入り失敗。ほとんど灰になる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

4..留意点

①.17時を過ぎると風向きが無風から山おろしの状態になり、煙が低い池の方へ

(池の下に民家あり)流れ始めるので、17時までに終われるよう開始を早くすること。

②.ねらし温度は60度以下、竹酢は80度から150度、あまり高くするとタールが出やすい。

③.むらしは300度以上で全開短時間でやる。

④.竹酢の分留は据え置き方法やろ過方法があるが。上墨と底の部分は捨てる。

⑤.硬い炭を作る条件は肉厚の厚い竹、高温でのねらし、いぶしを行う。

⑥.排煙温度の2倍から3倍強が窯の内部温度と推定できる。

5.島本町竹工房見学

'03.1.26(日)

6:20AM島本町の竹工房の竹炭作りを見学

構造は竹炭作り「その1」の窯の大型版である。

竹材はは立て3段に積む。真中に煙道になるよう長い竹を使い、上窯をかぶせ、最上部の蓋

(直径20cm位)から着火用の材料を投入し約30分くらい燃やす。煙道から空気が入

りいきよいよく燃え上がる。上からみると700度(色赤)くらいに見える。(温度計設置してない)

上蓋を閉める。下の空気取り入れ口から白い煙が出るようになる。竹酢は取れにくい 構造のようです。

|

|

|

| 着火直後・30分位このまま・まだ外は暗い |

真上から見ると800度前後で真っ赤に見える・この後上蓋をする |

上蓋をした直後・空気は下の横穴から入る。12時間位燃焼さす |

上に戻る